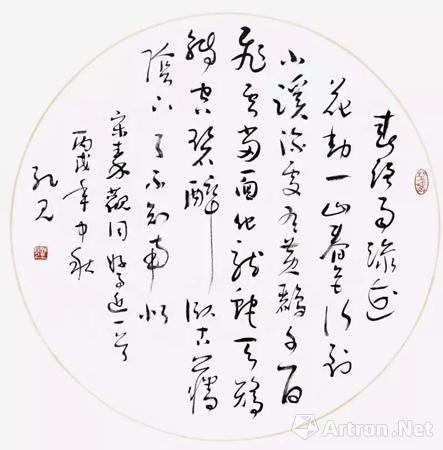

广东省文史研究馆馆员 孔见

1

记者尹大玮:孔见将军您好!有一种独立于五体书之外的现象,叫做破体书。主要指书体的变化互参,与成熟的书体相对。这种变化表现为改变书写的笔法,拆散其结构,打破篆、隶、楷、行、草五种典型书体之间的界限,如何理解破体书的价值呢?

孔见:张怀瓘《书断》有云:“王献之变右军行书,号曰破体书。”在中国历代书论中,关于“破体”之议皆有,其中唐代书家徐浩《书论》称:“钟善真书,张称草圣,右军行法,小令破体,皆一时之妙。”

可见“破体”在晋唐是可与真、草、行书媲美的一体。这种异体同书的“破体”名作还有颜真卿的《裴将军帖》,清代书法家伊秉绶亦钟情于此,有大量作品传世。破体书对于书家来讲既是一种探索,也是一种更高难度的挑战。

这反映了书法艺术的自身特质,从初创到成熟,再打破规范,推陈出新,不断地创造,这也是艺术的魅力之一。

有一点必须强调,在十六国北朝的碑刻中,存在着不少篆体杂糅的现象,即在楷书或隶书碑刻中时见杂有篆书的情况,也可视为书法意义上的破体。

但这种情况可能是统治者造字、文字教育疏芜、妄造文字、刻工之误等诸多原因造成的。

这种非主观自觉的破体现象,启功先生称为“杂搀字体”(引启功《古代字体论稿》),华人德先生称为“篆隶真书杂糅”(引华人德《论北朝碑刻中的篆隶真书杂糅现象》),王元军先生称为“书体杂糅”或“杂糅书体”(引王元军《六朝书法与文化》)。

2

记者尹大玮:有种理论说魏晋时期是书法书体演变的终结期,从现象上看,隋唐以后的确再无新书体出现,您怎么看?有没有可能在未来创造出被普遍认可的第六种书体?

孔见:这里的关键在于印刷术的发明和应用代替了手抄书,我们见到最早的印刷品是唐代的《金刚经》。

以楷书为印刷标准字体的印刷书籍大量传播,培养了普通大众在书体上的审美趣味,增强了汉字使用的规范性。

在手抄书的时代,大众对汉字是没有这般共性而又强化的认识的。

我们不得不承认以楷书为标准字体的印刷术促进了文明的发展与传承,但也正因为它的高效传播对书体的演变造成了巨大的障碍。

3

记者尹大玮:古人对书法推陈出新一直有所观照,而且论之甚为精当。如王羲之《书论》云:“若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”

孔见:是的,我们可以看到,在《兰亭序》中,整幅作品七个“不”字,二十个“之”字极尽变化、无一雷同,每个字都各成一体,不同样态。

古人的创造并不是简单地破坏性颠覆,讲究“变则通,通则久”(引《周易·系辞》),当事物发展到极点的时候,要加以变化,以求通达。

二十个不同形态的“之”字写在一张作品中,如何谋篇布局合理,行气通达才是关键。

如果可以像先贤一样在变化之中把握住和谐,那就有可能在未来创造出被普遍认可的第六种书体,然而这毕竟不是一件简单的事情。因为文字不是在艺术中玩出来的,而是在社会使用中创作出来的。

新中国成立以后,简化字的推广受到了诸多批评,对于右任的标准草书也是评价不一。可见,一种字体的创造、推广是不容易的。书体的演变反映了书法艺术强大的生命力。

中国书法环境就像中国的意识形态,儒家、道家,诸家并存的形式,恰恰与中国的政治生态和思想生态相一致。如果书法艺术僵化在某一种书体或某一种风格里,书法艺术就永远不会发展了。

古代帝王会提出对书体的指导,另一方面又允许书法自身的演变,因此,古代政治家给书法艺术留下了一个变化和发展的空间。在这个过程中书法所做的远远超出了艺术的范畴,而成为一种文化传承。

我们谈的五种书体是广义的,它包含各种存在过,并被认可过的书体。有些书体在今天也许只有几个人在书写、使用,但它作为一种文化仍然被传承着,这就是最大的意义。

Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号